ЖЕНЩИНАМ – ЗАЩИТНИЦАМ РОДИНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(к 80-летию победы в Великой Отечественной войне)

| Прекрасен, юн, сосредоточен, собран В огне войны, в пороховом дыму, Он вырастает этот женский образ – Дочь, верная народу своему. Вера Инбер |

Зам. командира авиаэскадрильи, гв. капитан, Герой Советского Союза М.И. Долина, командир авиаэскадрильи, гв. капитан,

Герой Советского Союза К.Я. Фомичева (слева направо сидят 1-я и 2-я соответственно) с боевыми подругами,

летчицами 125-го бомбардировочного авиационного полка им. М. Расковой.

[Осень 1945 г.].

ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 3. Д. 528.

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, на защиту Родины встали не только мужчины. Многие девушки и молодые женщины обратились в военкоматы с просьбой об отправке их на фронт. В связи с тяжелым положением и огромными людскими потерями в начале войны, руководству страны пришлось привлекать женщин в состав РККА. С 1941 по 1945 гг. в Красную Армию было призвано около 500 тыс. женщин. Они служили в авиации и на флоте, танковых и стрелковых войсках, медико-санитарных частях, в частях боевого и тылового обеспечения, были активными участниками партизанского движения. Женщины-воины стойко переносили все тяготы фронтовой жизни, проявляя храбрость и героизм. Около 150 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 99 стали Героями Советского Союза.

При подготовке выставки использованы архивные коллекции омских воинских формирований, «Ветераны Великой Отечественной войны», «Женщины – снайперы».

Документы омичек Героев Советского Союза Марии Ивановны Долиной и Нины Максимовны Распоповой представлены на виртуальной выставке «Личные фонды героев» (https://iaoo.ru/blog/lichnye-fondy-geroev).

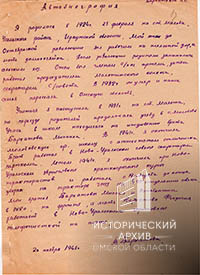

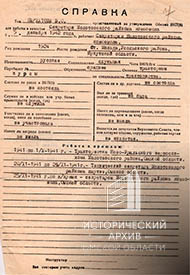

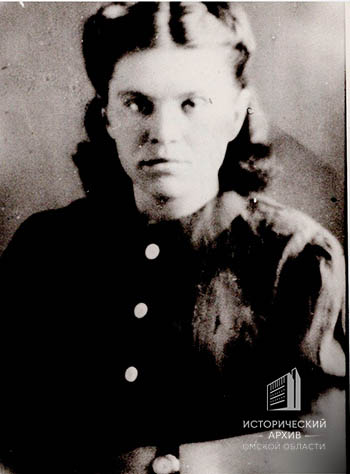

Валентина Сергеевна Бархатова,

старший сержант, механик-водитель, стрелок-радист танка роты управления 101-й танковой бригады

Родилась 23 февраля 1924 г. на ст. Мальта Иркутской губернии. После смерти отца в 1933 г. семья переехала в Омскую область, в с. Изылбаш (с 1937 г. – с. Молотово, ныне – с. Иртыш Черлакского района). В 1941 г. с отличием окончила школу. Узнав о нападении фашистской Германии на Советский Союз, подала заявление об отправке на фронт, но получила отказ. Поступила на курсы трактористов, после окончания которых работала в Ново-Уральском зерносовхозе Молотовского района, в котором перед войной ее старший брат Михаил возглавлял партком совхоза. В начале войны Михаил вместе с другим братом Константином ушел на фронт. В Молотовском райкоме ВЛКСМ хорошо знали не только Михаила, он в 1939–1940 гг. возглавлял райком комсомола, но и Валентину – отличницу, спортсменку, активистку, в 1937 г. она была даже награждена путевкой в Крым, в пионерский лагерь «Артек». Работать на тракторе ей пришлось недолго. В ноябре 1941 г. на конференции Молотовской комсомольской организации ее избрали секретарем райкома ВЛКСМ. Валентина рвалась на фронт, продолжая подавать заявления о призыве в РККА. Летом 1942 г. просьба была удовлетворена, и после прохождения ускоренных курсов по специальности механик-водитель танка она была направлена в действующую армию. Под Сталинградом получила первую боевую награду. За уничтожение двух танков, нескольких орудий и дзотов противника Валентину представили к медали «За отвагу». Получив тяжелое ранение в ногу, от должности механика-водителя танка пришлось отказаться. После излечения в госпитале вернулась на фронт теперь уже в качестве стрелка-радиста танка. Из ее письма домой: «… Вчера тридцать раз ходили «тигры» в атаку, 400 танков! А сегодня налет 200 самолетов, день и ночь гул и грохот, бомбы, раскаты боя. В роте есть жертвы. Работа очень напряженная. Работала в сети разведки, а теперь слышу и передаю поле боя. Волнуемся, но хладнокровно продолжаем работать, несмотря ни на что, после бомбежки иду перевязывать…». Валентина Сергеевна Бархатова принимала участие в Курской битве, освобождала Украину, Крым. Погибла 9 мая 1944 г. в боях за Севастополь. Танковая бригада, в составе которой она воевала, выдвинулась для атаки на северо-западную окраину Балаклавы. Колонна была замечена противником и подверглась авианалету. Одна из фугасных авиабомб попала под танк командира бригады подполковника М.Ф. Хромченко и разорвала танк на части вместе с экипажем, в числе которого была В.С. Бархатова. Похоронена в Симферополе, в Пионерском парке (ныне – сквер Победы). Награждена орденами Красной Звезды, Славы 3-й ст., Отечественной войны 2-й ст. (посмертно), медалью «За отвагу». Ее именем названы улицы в Омске, Симферополе, селах Широкое Балаклавского района г. Севастополя и Иртыш Черлакского района Омской области, здесь же, в с. Иртыш, установлен ее бюст, мемориальные доски помещены на Иртышской средней школе и на одном из домов улицы В. Бархатовой в Омске.

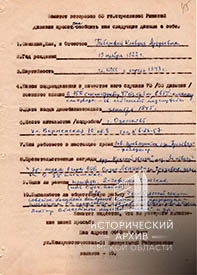

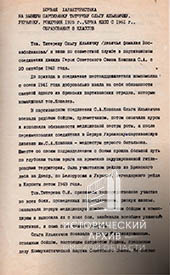

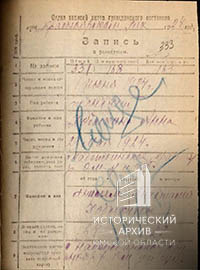

Справка для утверждения В.С. Бархатовой секретарем Молотовского райкома ВЛКСМ.

Ноябрь 1941 г.

ГИАОО. Ф. П-4. Оп. 18. Д. 30. Л. 7–7 об. Подлинник.

Лариса Алексеевна Василевская (Пузыренко),

гвардии старшина медицинской службы,

хирургическая сестра 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии

Родилась 5 августа 1921 г. в г. Красноярске в семье военнослужащего. Окончила 8 классов 36-й железнодорожной школы, устроилась ученицей счетовода в артель «Энергия». В начале Великой Отечественной войны поступила на курсы медсестер, после окончания которых записалась добровольцем в РККА. Во втором полугодии 1942 г. в Омске формировалась 308-я стрелковая дивизия (позже – 120-я гвардейская стрелковая дивизия). Лариса Алексеевна получила назначение в 287-й медико-санитарный батальон в качестве сестры хирургического отделения. В составе этой дивизии прошла всю войну. Воевала на Сталинградском, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. После демобилизации в январе 1946 г. вернулась в г. Красноярск. Много лет работала бухгалтером Красноярской геологоразведочной партии треста «Иркутскуглегеология», экономистом в Сибирском геофизическом тресте, старшим бухгалтером в конторе стройматериалов Красноярского совнархоза, зам. главного бухгалтера Проектно-технологического треста «Главкрасноярскстрой». Награждена орденом Красной Звезды (2), медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

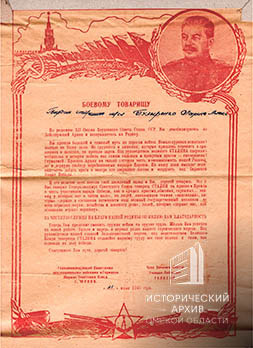

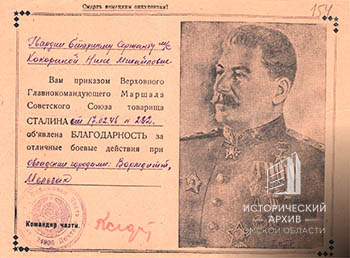

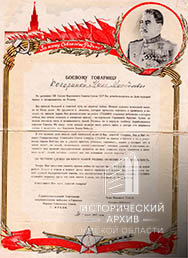

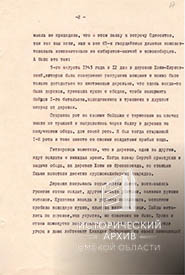

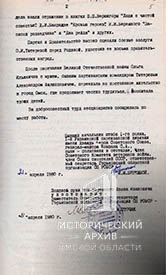

Благодарности командования Л.А. Пузыренко.

1945 г.

ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 2. Д. 27. Л. 8, 19, 23. Подлинники.

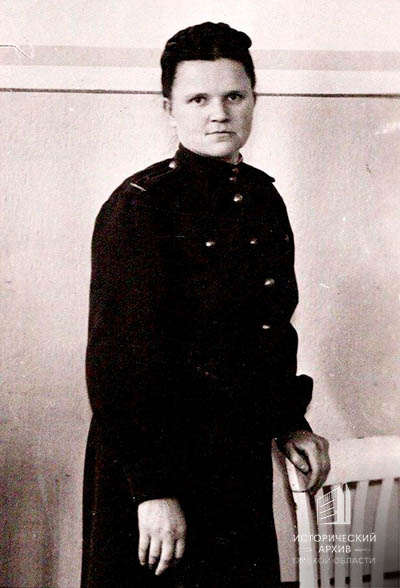

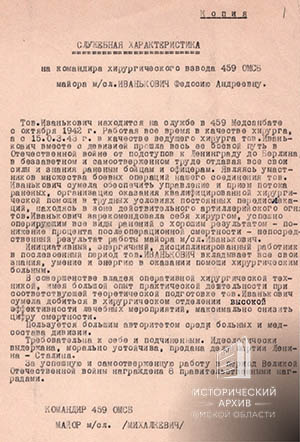

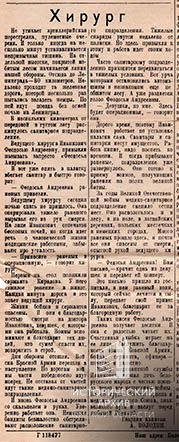

Федосия (Феодосия) Андреевна Иванькович,

майор медицинской службы, командир хирургического взвода 364-й Тосненской Краснознаменной стрелковой дивизии

Родилась в 1907 г. в г. Полоцке Витебской губернии. Жила в Ленинграде, работала в одном из медицинских учреждений города. К началу Великой Отечественной войны уже имела 5-летний стаж врачебной работы. В январе 1942 г. эвакуирована из блокадного Ленинграда. В октябре 1942 г. направлена для прохождения дальнейшей службы в качестве хирурга в 364-ю стрелковую дивизию, которая после боевых действий на Северо-Западном фронте в районе Демянска и Старой Руссы была передислоцирована в Вологодскую область для пополнения, после чего в декабре 1942 г. направлена на Волховский фронт для участия в наступательной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. В составе хирургического взвода 459-го медико-санитарного батальона на фронт выехала и Федосия Андреевна. В марте 1943 г. назначена ведущим хирургом медсанбата и командиром хирургического взвода. Из ее воспоминаний о Великой Отечественной войне: «… наш палаточный городок то появлялся, то исчезал на болотах Ленинградской области. Развернутые палатки с их внутренним оборудованием готовые для приема раненых. Кипучая работа в них в полумраке, стон раненых и просьба их о помощи. Стоящие сосредоточенные врачи у операционных столов, борющиеся за жизнь пострадавших на поле боя, медсестры, переливающие кровь, дающие наркоз у стерильного стола. Наши санитарки, быстро работающие, искусно производящие иммобилизацию конечностей…». В составе 364-й стрелковой дивизии Федосия Андреевна Иванькович дошла до Берлина. После демобилизации вернулась в Ленинград, работала в больнице им. Куйбышева. Умерла в 1972 г. в Ленинграде, похоронена на Богословском кладбище. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

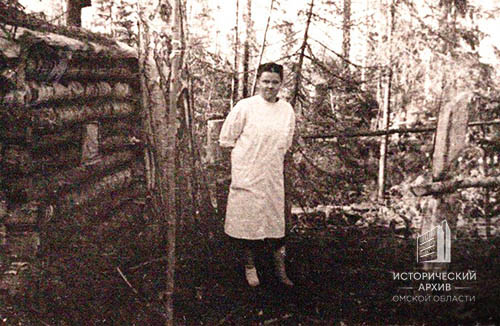

Ф.А. Иванькович у блиндажа хирургический взвод 459-го МСБ.

Май 1943 г.

ГИАОО. Ф. П-9690. Оп. 3. Д. 238.

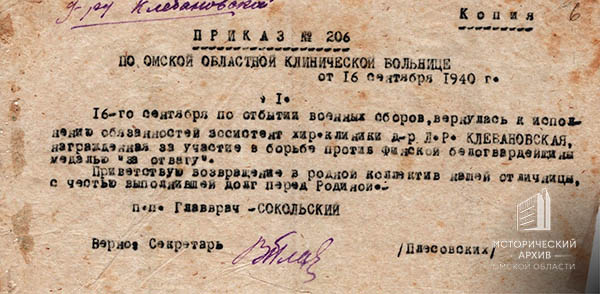

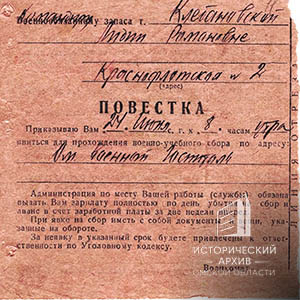

Лидия Романовна Клебановская (Свиньина),

капитан медицинской службы, участница партизанского движения

Родилась 28 апреля 1911 г. в г. Омске в семье служащего. В 1934 г. окончила лечебный факультет Омского медицинского института. Работала хирургом Черлакской райбольницы Омской области, ординатором хирургической клиники Омской областной клинической больницы, и.о. ассистента кафедры общей хирургии Омского мединститута. В январе 1940 г. призвана в РККА. В качестве командира хирургического взвода 37-й стрелковой дивизии направлена на Финский фронт. За участие в боевых действиях в Советско-финской войне награждена медалью «За отвагу». В сентябре 1940 г. вернулась в Омск на прежнее место работы. На следующий день после нападения фашистской Германии на Советский Союз, 23 июня 1941 г., в Омске был организован общегородской митинг, на котором присутствовало более 100 тыс. человек. В числе выступающих была и Лидия Романовна. 24 июня она получила повестку о призыве в РККА, направлена начальником хирургической группы 8-й отдельной роты медицинского усиления (ОРМУ), сформированной в Омске из лучших хирургов. 8-я ОРМУ вошла в состав 24-й армии Западного фронта. В первой половине октября 1941 г. войска армии были окружены западнее г. Вязьмы. Лидия Романовна, выходя из окружения, попала в плен. В лагерях работала хирургом в лазарете русских военнопленных. Бежав из Оршанского лагеря военнопленных в сентябре 1943 г., попала к партизанам (партизанский Смоленский полк полковника И.Ф. Садчикова). В период нахождения в партизанском полку возглавляла полковой госпиталь Полоцко-Лепельской партизанской зоны, одновременно выполняла обязанности хирурга медико-санитарного бригадного госпиталя и старшего врача по эвакуации раненых через линию фронта. В сентябре 1944 г. после расформирования полка заболела травматическим радикулитом. Лечение проходила в госпиталях гг. Москвы, Ногинска, Омска. В марте 1945 г. назначена старшим специалистом-хирургом Омской гарнизонной амбулатории. После демобилизации в январе 1946 г. вернулась на прежнее место работы в Омский мединститут. Защитила кандидатскую диссертацию, делала сложнейшие операции, в том числе на сердце. Являлась активной участницей клуба «Боевые подруги». Умерла в 1998 г. в Омске. Награждена медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» 1-й ст., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

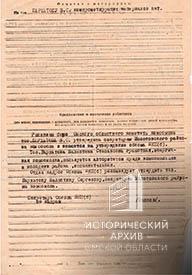

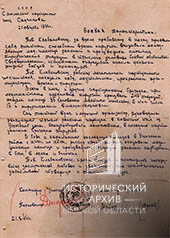

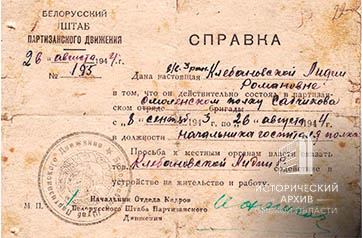

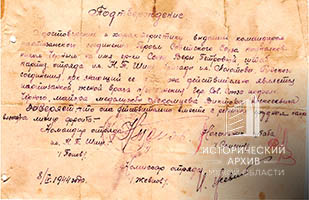

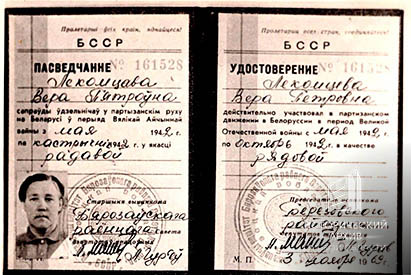

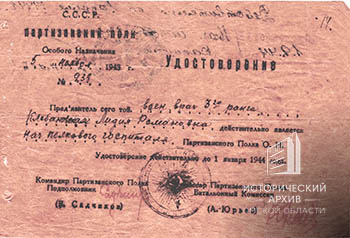

Удостоверение Л.Р. Клебановской, что она является начальником полкового госпиталя партизанского полка особого назначения.

5 ноября 1943 г.

ГИАОО. Ф. П-9758. Оп. 2. Д. 2. Л. 14. Подлинник.

Нина Михайловна Кокорина,

гвардии сержант медицинской службы, санинструктор,

снайпер роты автоматчиков 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии

Родилась 7 июля 1923 г. в с. Байкалово Краснополянского района Свердловской области. В 1929 г. родители переехали в Тобольск. Окончила школу № 1 г. Тобольска. Когда началась Великая Отечественная война ушла добровольцем на фронт старшая сестра Ия, студентка Уральского университета, под Москвой воевал брат Гай. Нина, окончив курсы медсестер при окружном комитете РОКК, просилась на фронт, но ее не брали. В мае 1942 г. ей удалось добиться своего: она была зачислена в роту сандружинниц 339-го стрелкового полка формируемой в Омске 308-й стрелковой дивизии (позже – 120-я гвардейская стрелковая дивизия), в составе которой выехала на фронт. Боевое крещение, первую награду – орден Красной Звезды и первое ранение получила под Сталинградом. После излечения вернулась в строй и продолжала дальше спасать раненых бойцов. В боях за Орел погиб любимый командир дивизии генерал-майор Л.Н. Гуртьев. Нине было доверено нести перед гробом подушечку с его наградами и выступить на траурном митинге. Пользуясь большим авторитетом среди бойцов, она избиралась парторгом санроты, позже – парторгом роты автоматчиков, членом полкового комсомольского и партийного бюро. Под Орлом она получила второе тяжелое ранение. После излечения продолжала воевать в родной дивизии уже в роте автоматчиков не только в качестве санитара, но и как снайпер. Орден Славы 3-й ст. Нина Михайловна получила уже как снайпер, а первого убитого фашиста посвятила брату Гаю, погибшему в ноябре 1942 г. (после его гибели отец Михаил Прокопьевич Кокорин добился, чтобы его тоже отправили на фронт, до этого ему, как и дочери, несколько раз отказывали как инвалиду Гражданской войны). В составе дивизии Нина Михайловна принимала участие в Берлинской наступательной операции, войну закончила в Берлине. После войны жила в Свердловске, возглавляла Совет ветеранов-женщин войны. Награждена орденами Красной Звезды, Славы 3-й ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Отличник санитарной службы».

Боевые подруги. Слева направо: сидят – В.П. Кудина, З.А. Путилова, А.С. Данилова; стоят – Н. Андреева, Н.М. Кокорина.

1945 г.

ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 3. Д. 1142.

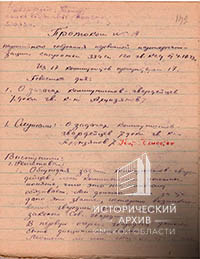

Протокол партийного собрания первичной парторганизации санроты 339-го стрелкового полка.

4 октября 1943 г.

ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 2. Д. 91. Л. 132–133 об. Подлинник.

Боевые подруги. Слева направо: сидят – Н. Кокорина, З. Путилова, Л. Блохина; стоят – О. Бухарина, З. Решетова. Н. Андреева.

1945 г.

ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 3. Д. 1148.

Письмо фронтовика В.А. Фетисова Н.М. Кокориной.

21 июня 1948 г.

ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 2. Д. 91. Л. 97–97 об. Подлинник.

Вера Петровна Лекомцева (Сонец),

боец партизанского соединения Героя Советского Союза подполковника Черного

Родилась 20 февраля 1920 г. в д. Жидоусово Готопутовской волости Ишимского уезда Омской губернии в крестьянской семье. Из-за тяжелого материального состояния семьи ей пришлось бросить учебу и помогать родителям. Работала в колхозе, почтальоном в конторе связи, продавщицей в школьном буфете, официанткой в буфете ст. Ишим. В июне 1941 г. поехала в отпуск к тете в Белоруссию, в д. Малые Озерки Гродненской области. Здесь и застала ее Великая Отечественная война. Находясь в оккупации под немцами, все время жила в страхе угона в Германию. Весной 1942 г. заболела воспалением легких. Спас ее врач Виктор Алексеевич Лекомцев, ставший впоследствии ее мужем. Военный врач, попав в плен, бежал с товарищами, скрывался у местного населения, пока его не снабдили документами медработника. В.А. Лекомцев выходил Веру, но узнав, что им заинтересовались полицаи, ушел вместе с ней в лес к партизанам. В партизанском отряде им. Щорса Вера Петровна входила в состав диверсионной группы, принимала непосредственное участие в подрывах воинских эшелонов противника, в минуты затишья несла караульную службу, помогала на кухне, ухаживала за ранеными и больными в партизанском госпитале. 8 марта 1943 г. у Лекомцевых родился сын. Веру Петровну вместе с ребенком отправили на Большую землю для сопровождения раненых и детей погибших партизан. Сдав раненых в медсанбат, заболела сыпным тифом, после выздоровления вернулась в уже тогда освобожденные Малые Озерки. Сюда после войны в поисках жены и сына вернулся В.А. Лекомцев, который воевал на территории Польши, принимал участие в освобождении Чехословакии, дошел до Берлина. После войны Лекомцевы приехали в Омскую область в с. Муромцево. Муж работал хирургом в районной больнице, Вера Петровна была домохозяйкой. Умерла в 1999 г. Награждена медалью «За участие в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

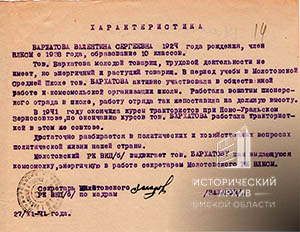

Боевая характеристика, удостоверение В.П. Сонец, подтверждение их.

10 марта, 8 апреля 1944 г.

ГИАОО. Ф. П-9758. Оп. 2. Д. 5. Л. 3, 7, 5–5 об. Подлинники.

Клавдия Арефьевна Побережец,

гвардии лейтенант медицинской службы, военфельдшер санитарного взвода 65-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии

Родилась 19 ноября 1922 г. в с. Шамраевка Васильковского уезда Киевской губернии. Рано потеряв родителей (мать умерла в 1927 г., отец – в 1933 г.), воспитывалась в детском доме г. Одессы. В 1934 г. приехала в грузинское село Цаиши. Работала на сборе чайного листа в колхозе «Пирвели маиси». В 1936 г. поступила в Одесскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончила перед началом Великой Отечественной войны. Узнав о нападении фашистской Германии на Советский Союз, подала заявление о зачислении в РККА. Воинская часть, в которую попала Клавдия, двигаясь из Одессы в Николаев, попала под бомбежку. Клавдия получила осколочное ранение в голову, направлена в госпиталь № 2478 в г. Бердске, вместе с которым эвакуирована в г. Омск. После излечения осталась работать в госпитале. Узнав о формировании 75-й Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады омичей-сибиряков (позже – 65‑я гвардейская стрелковая дивизия), подала заявление о зачислении в бригаду. В составе бригады воевала на Калининском, Центральном фронтах. В одном из боев получила тяжелое ранение, в результате которого стала инвалидом и после излечения направлена для работы в тыл. Приехав в с. Цаиши, возглавила учебный пункт подготовки допризывников, преподавала военное дело в школе. Узнав о героической гибели при освобождении Украины своего хорошего знакомого, передовика колхоза «Пирвели маиси» Бондзи Сордии, подала заявление с просьбой вновь отправить ее на фронт: «Прошу немедленно направить на фронт на место выбывшего из строя жителя села Цаиши, Героя Советского Союза Бондзи Сордии, погибшего при освобождении моей родины – Украины». Просьба была удовлетворена. По дороге к месту назначения у нее открылись раны. После излечения в госпитале Клавдия Арефьевна продолжила службу во внутренних войсках. В декабре 1945 г. демобилизовалась. Работала в Одесской области зав. фельдшерско-акушерским пунктом с. Новоградовка, фельдшером в Одесском областном противотуберкулезном диспансере, зав. здравпунктом завода «Промсвязь». Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Ольга Ильинична Тютерева (Воскобойникова),

боец 1-й Украинской партизанской дивизии им. дважды Героя Советского Союза генерал-майора С.А. Ковпака

Родилась 26 июня 1925 г. в с. Старая Гута Середино-Будского района Черниговской губернии Украинской СССР. В 1940 г. окончила 8 классов, работала на лесозаводе. Когда началась Великая Отечественная война, в селе расположились части РККА, штаб 13-й армии. Ольга стирала белье бойцам, изучала боевое оружие. Главным ее желанием было идти защищать Родину, но ее не брали. После ухода наших войск из села вскоре появились немцы. Из ее воспоминаний: «На второй день после ухода наших частей в селе наступила мертвая тишина. Жители начали прятать имущество, т.е. зарывать в ямы, и собирались уходить в лес со своими семьями, за речкой располагался брянский лес, очень большой. Некоторые жители пожилого возраста решили остаться в селе, не хотелось расставаться с хозяйством, но таких людей нашлось очень мало. Ночью неожиданно защелкали беспорядочные выстрелы, появились машины и мотоциклы, загалдели фашистские солдаты, которые двигались через село без остановки. Как только они проехали, началась бомбежка, во время которой меня контузило. Односельчане в бессознательном состоянии унесли меня в лес, где находились местные партизанские группы. Спустя несколько дней разведка партизан пошла узнать, что творится в селе. Зрелище было страшным. Кто из жителей вернулся домой, был застрелен фашистами или повешен на дверях своего дома. Я тоже приходила с партизанами в Гуту и дала комсомольское слово отомстить врагам». Ольга пришла в партизанский отряд им. Кошелева, где ее дядя Б.В. Воскобойников, до войны работник Середино-Будского райкома партии, был политруком. В отряде ходила в разведку, доставляла в штаб сведения о фашистских войсках. Воевала в качестве разведчицы, связной. В ноябре 1942 г. вступила в партизанское соединение С.А. Ковпака, в котором воевала по декабрь 1944 г. в качестве рядового бойца, пулеметчика, медсестры. Участвовала в 16 крупных партизанских операциях, в рейдах по тылам врага из Брянского леса за Днепр, по Белоруссии и Украине, в Карпаты. Здесь в партизанском отряде встретила своего будущего мужа Александра Филипповича Тютерева. В октябре 1943 г. родила сына. В конце ноября 1944 г. в связи с болезнью отправлена на большую землю. До 1946 г. жила в г. Путивле, затем переехала в Омск к мужу. Работала медсестрой в поликлинике № 1, медсестрой физиокабинета горбольницы № 3. Награждена медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» 1-й ст., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Встреча бывших партизан-ковпаковцев в редакции газеты «Омская правда». Среди них О.И. Тютерева, А.Ф. Тютерев, Герой Советского Союза П.П. Вершигора, бывший зам. командира по разведке партизанского соединения (сидят в центре слева направо).

Март 1959 г.

ГИАОО. Ф. П-446. Оп. 1. Д. 73.

Документы архивной коллекции «Женщины – снайперы»

20 марта 1942 г. создана школа инструкторов-снайперов при Главном управлении Всеобуча НКО СССР, с 27 ноября этого же года – Центральная школа инструкторов снайперской подготовки. При ней организованы женские курсы отличных стрелков-снайперов, приказом НКО СССР от 21 мая 1943 г. преобразованные в Центральную женскую школу снайперской подготовки (ЦЖШСП) в составе двух батальонов и отдельной роты инструкторов снайперского дела. Отбор в школу производился из добровольцев в возрасте до 25 лет, уровнем образования не ниже 7 классов, прошедших обучение в снайперских комсомольско-молодежных школах подразделений Всеобуча. Первоначально ЦЖШСП располагалась в п. Вешняки Шелковского района Московской области, затем переведена в п. Амерево этого же района. 11 сентября 1943 г. школа перебазировалась на станцию Силикатная, в посёлок цементного завода Подольского района Московской области. После окончания школы и сдачи экзаменов девушки делились на взводы и снайперские пары и направлялись в действующую армию.

Курсанты Центральной женской школы снайперской подготовки.

Московская область, г. Подольск. 1943, 1944 гг.

ГИАОО. Ф. П-9723. Оп. 3. Д. 64, 66, 75.

Курсанты 5-й снайперской роты Центральной женской школы снайперской подготовки с командиром роты лейтенантом Алмазовым (в центре).

Московская область, г. Подольск. 1944 г.

ГИАОО. Ф. П-9723. Оп. 3. Д. 7.

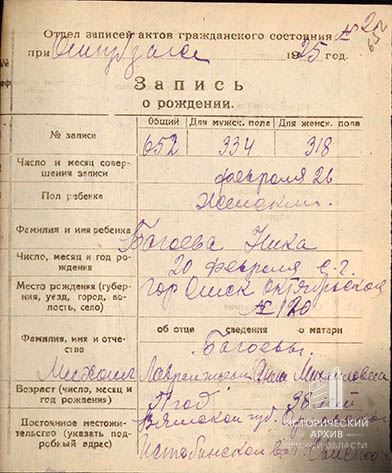

Нина Михайловна Багаева

Родилась 20 февраля 1925 г. в Омске. В РККА с июля 1943 г. Окончила ЦЖШСП. Воевала в составе 29-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-ом Прибалтийском фронте. Умерла от ран по дороге в госпиталь 15 июля 1944 г. Награждена медалью «За боевые заслуги».

Лидия Николаевна Вардугина

Родилась в 1922 г. в с. Спасское Калачинского уезда Омской губернии. В РККА с июня 1943 г. Окончила ЦЖШСП. Воевала в составе 21-й гвардейской стрелковой дивизии 153-го армейского запасного стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Награждена орденом Красной Звезды. После демобилизации вернулась в Омск, работала старшим экономистом в Омском областном управлении хлебопродуктов.

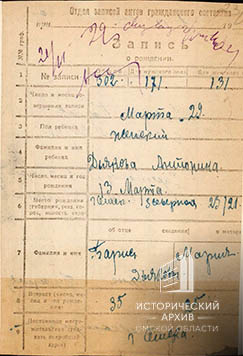

Антонина Борисовна Сергеева (Дьякова)

Родилась 13 марта 1923 г. в г. Омске. В РККА с декабря 1942 г. Окончила ЦЖШСП. Воевала в составе 21-й гвардейской стрелковой дивизии на Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Мария Евграфовна Троян

Родилась 2 мая 1923 г. в с. Алексеевка Омского уезда Омской губернии. В РККА с 1943 г. Окончила ЦЖШСП. Воевала в составе 29-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-ом Прибалтийском фронте. Награждена медалью «За боевые заслуги».

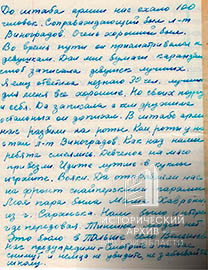

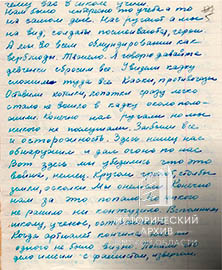

Анна Анисимовна Пырсенко (Ходыкина)

Родилась 29 мая 1924 г. в с. Надеждино Омского уезда Омской губернии. В РККА с 1943 г. Окончила ЦЖШСП. Воевала в составе 260-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Награждена медалью «За отвагу».

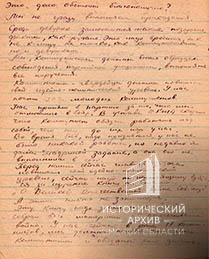

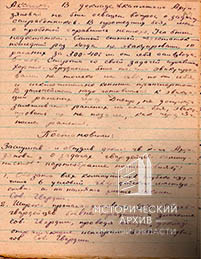

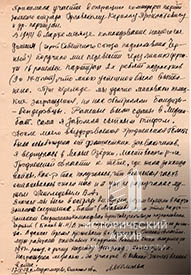

Из письма А.А. Пырсенко научному работнику партархива при Омском обкоме КПСС Г.М. Шлевко.

27 июня 1966 г.

ГИАОО. Ф. П-9723. Оп. 1. Д. 6. Л. 6 об.–7 об. Подлинник.